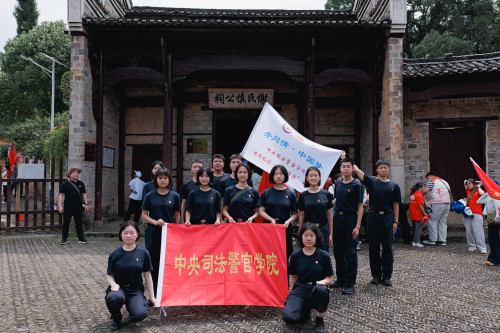

7月28日,中央司法警官学院“井冈纪剑•警律传承”三下乡实践队跟随全国青少年井冈山传统教育基地开展暑期“三下乡”社会实践活动。夏日的井冈山,层峦叠翠间仍回荡着革命年代的铿锵足音。带着充分准备与满腔热情,团队成员踏上这片红色热土,以青春视角回溯井冈山时期建设的峥嵘历史,深挖其跨越时空的当代价值,用镜头与笔端记录下百年红色基因的传承与绽放。

回溯峥嵘:解码井冈山时期的建设密码

实践队沿着红军足迹,先后走访了井冈山革命博物馆、茨坪革命旧址群、茅坪八角楼等红色地标,通过查阅史料、访谈党史专家、与当地老党员座谈,系统梳理了井冈山时期的建设实践。

在艰苦卓绝的斗争环境中,中国共产党人不仅创建了第一个农村革命根据地,更探索出一系列影响深远的建设经验:土地革命点燃了农民的革命热情,“打土豪、分田地”让广大群众坚定地站在党和红军一边。政权建设中,“工农兵代表会议”制度的推行,开创了基层民主的早期实践,让群众真正成为根据地的主人;而军民鱼水情的培育,更让“井冈山精神”有了最生动的注脚——“一根灯芯”“半条被子”的故事,至今仍在山间流传。

映照当下:红色基因的时代绽放

实践队在进村调研中发现,井冈山时期的建设智慧正以新的形式融入当代发展。在茨坪镇,当地依托红色资源发展文旅产业,“红色讲解员”队伍中既有白发老者,也有返乡青年,他们用不同的讲述方式,让革命故事走进更多人心中;在神山村,曾经的贫困山村通过发展茶叶种植、乡村旅游,实现了“脱贫摘帽”,村民们说:“当年红军为我们谋幸福,现在党和政府带领我们奔小康,这是一脉相承的初心。”

青春感悟:传承中汲取前行力量

“井冈山时期的建设,本质上是‘为了谁、依靠谁’的深刻实践。”全国青少年井冈山传统教育基地的指导老师在讲解过程中说,“无论是当年的土地革命,还是今天的乡村振兴;无论是过去的军民团结,还是现在的社会治理,核心都是以人民为中心。”

此次“三下乡”活动中,队员们用镜头记录下根据地旧址的沧桑与新生,用访谈整理出红色故事的当代演绎,更用脚步丈量着历史与现实的距离。他们表示,回溯井冈山时期的建设史,不仅是为了铭记过去,更是为了从中汲取智慧和力量,在新时代的征程中,以青春之我践行井冈山精神,让红色基因代代相传。

夕阳西下,井冈山的峰峦被染上金边。实践队的青春镜头里,不仅定格了百年前的革命印记,更映照出一个正在续写的红色新篇。

(撰稿:王可| 供图:胡艺宝、王可、马云飞)