我是西南民族大学的一名普通学生,也是中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团的一员。

阿坝的清晨,阳光穿透云层,洒在红原县广袤的草原上。牦牛群在远处悠闲地啃食青草,经幡在风中猎猎作响。2024年8月,我拖着行李箱,踏上了这片海拔3500米的土地。当我得知我需要任教高二数学的那一瞬间,我内心非常忐忑,在高中阶段数学是非常重要的学科,我害怕我不能教好孩子们。望着教室里一张张被高原阳光晒得微红的脸庞,我深吸一口气,在黑板上写下第一行公式:“同学们,今天我们学习概率。”

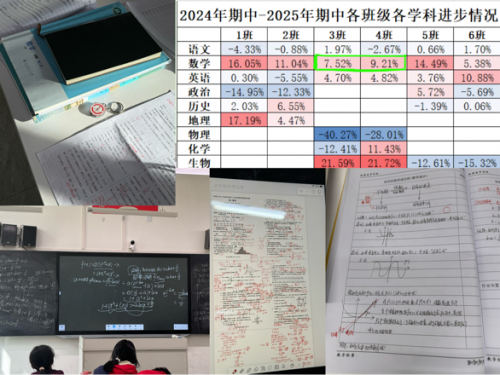

这里的孩子们很淳朴,但数学基础确实薄弱,有些孩子连一元二次方程都解不利索。面对参差不齐的水平,我决定分层教学:基础薄弱的学生从最基础的计算开始补起,能力稍强的则挑战更有深度的题目。晚自习时,总有几个孩子留下来问问题,我们就着教室里的灯光,一遍遍演算着那些对于他们来说非常复杂的题目。这一学年,孩子们的成绩也有了明显的提高。

在红原,读书的“意义”常被现实拷问。有些家长觉得,孩子识几个字会算账就够了,反正以后要以放牧为生。但我不这么认为。我常常会在数学晚自习利用最后十分钟给他们放大学宣传片,给他们看大学里面多彩丰富的学习生活,我总是说:“我希望你们先考出去,看看成都的博物馆、北京的故宫,哪怕将来选择回来放牛,那也是见过天地后的主动选择,而不是被迫重复上一辈的人生。”班里几个女生悄悄红了眼眶,我想着以姐姐的身份告诉她们:“人生不该只有一种剧本,你们值得更广阔的舞台。”

临别前,我策划了“寄时光”明信片活动,让学生们给一年后的自己写信。我告诉他们“等你们高考那天,这些话会成为力量的源泉。”有学生在明信片上画了大学校门,写着“一定要去成都”“我要上西南民大”;也有人悄悄塞给我纸条:“老师,你让我相信女孩也能决定自己的未来。” 这一个活动也给我与孩子们种下了“羁绊”。

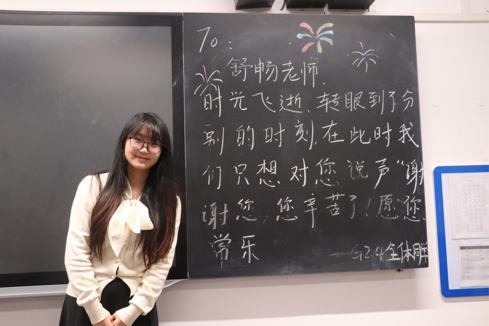

最后一节课,教室黑板画满了彩色粉笔的“再见”。学生们捧着哈达,将一封封手写信塞进我怀里。“老师,你讲课特别清楚”“谢谢你告诉我女生也能闯世界”……字迹歪斜却真挚。一个总躲在角落的女生突然抱住她:“老师!我想来成都读本科,到时候你来车站接我好不好?”我的眼泪砸在高原的冻土上,那里似乎有什么东西正破土而出。

红原的夜,星河低垂。我翻看着学生们的信,想起自己支教前参与四川省第二十六届研究生支教团培训中四川师范大学黄尚军教授的话:“教育的本质是一棵树摇动另一棵树。”此刻我终于明白,自己撒下的不只是数学公式,还有敢于向往远方的勇气。就像草原上的蒲公英,风起时,那些白色小伞会飘向远方,但总有一些种子,终将回到滋养它们的土地。

现在,每当我翻看手机里和孩子们的合影,总会想起冰心先生的话:"爱在左,情在右,在生命的两旁,随时撒种,随时开花。"这一年的支教经历,与其说是我教育了他们,不如说是他们治愈了我。那些在高原上绽放的青春,那些为梦想咬牙坚持的身影,将永远铭刻在我的记忆里。

(西南民族大学:舒畅)