2025年7月4日至7月7日,为深入感悟桐城文化的丰富内涵和当代价值,为传承和弘扬桐城文化贡献青春力量,安徽理工大学材料科学与工程学院“皖韵桐声”调研实践团队来到桐城开展为期四天的桐城文化探索之旅。团队先后来到创景茶叶公司、桐城文庙、六尺巷、桐城非遗剪纸展馆等地,在“观古迹,感非遗,品名茶”的过程中全方位感受“桐城派”故里的文化魅力,增强文化自信。

观古迹,感悟文脉传承

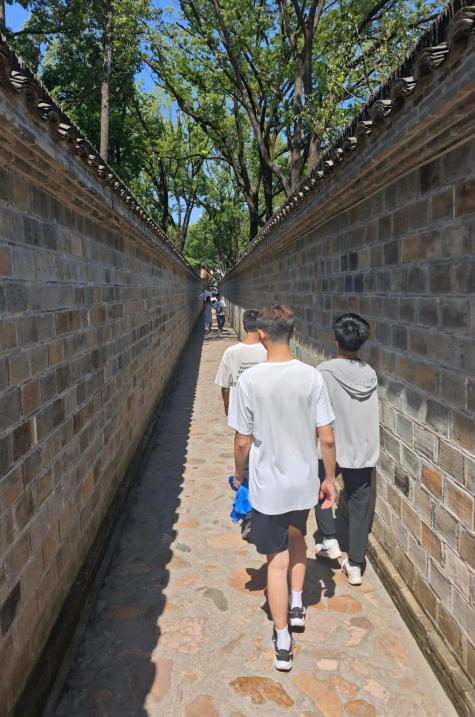

沿着总书记的考察路线,实践团走进了桐城六尺巷,决定探索这段古巷背后的历史智慧和时代价值。“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇 。” 这是清朝康熙年间桐城籍官员张英在回复家人的信件中所述。那时,张家与邻居吴家因宅基边界发生争执,双方互不相让,家人便写信给张英希望以权势施压,而张英这一回信不仅解决了这一争执,还让“礼让”的中华传统美德根植于人们心中,代代相传。这一由张、吴两家各让三尺所形成的六尺宽的巷道则被后人亲切地称之为“六尺巷”。而今重走六尺巷,团队成员用双手丈量巷宽,感受其间传达的美好品德。“六尺巷的故事,让我深深地钦佩于古人的胸怀与智慧。我站在巷中,仿佛听到了历史的回响。”有队员感慨道。

图为团队成员正在重走六尺巷。柯晗语 供图

感非遗,体验匠心魅力

为深入了解桐城非遗,实践团来到了桐城市非遗剪纸展馆。展馆内,四处都摆放着精美的剪纸作品,这些作品大多与桐城文化有着紧密关联。据桐城市非遗剪纸传承人陈燕春老师所说,桐城剪纸始于明清时期,其刀尖上的水墨艺术以六尺巷“让三尺”等典故为创作题材,将“谦和礼让”的处世哲学融入剪纸模样。接着,陈老师对团队成员进行了实践教学。在陈老师的指导下,团队成员初次尝试了“一剪子剪五角星”,“两剪子剪枫叶”等基础图案。从折纸到裁剪,从简单到复杂,从生涩到熟练,队员们逐渐在一笔一纸一剪中领悟到了非遗匠心,收获了满满的成就感。陈老师感叹道“年轻人指尖的温度能让非遗活起来了。”

图为传承人老师在向团队成员教授剪纸技艺。孟怡江 供图

品名茶,了解桐城茶韵

“桐城小花”茶是桐城的特色农产品。为详细了解此茶,实践团来到省级非遗工坊创景茶叶公司对省级非遗传承人黄瑞环老师进行了采访。采访过程中,黄瑞环老师向团队成员讲述了桐城小花茶与桐城文化的渊源。清代宰相张廷玉曾赞其“色澄秋水味比兰花”,这不仅是对茶叶品质的高度评价,也体现了桐城小花茶所蕴含的文化内涵。“桐城小花茶就像桐城人一样,有着“礼让谦和”的品质,它不争不抢,默默坚守着自己的品质,成为了桐城文化的一个重要符号。”黄老师这样说道。期间,团队成员品尝了用小花茶冲泡的茶水。观察到,采用非遗技艺制作的茶叶在白瓷杯中舒展,茶汤清亮透澈,特有的兰花香与鲜爽回甘的口感赢得一致赞叹。采访过后,队员们在黄老师的带领下参观了茶叶制作车间并且切实地走进茶园近距离地观察小花茶,深刻感受“桐城小花”茶独特的魅力。

图为团队成员正在与黄老师交谈。靳雨婷 供图

此次“皖韵桐声”团队的桐城文化调研活动,不仅让青年学子们亲身感受了桐城派文化的深厚底蕴,更通过非遗技艺的沉浸式体验,搭建起传统文化与现代青年之间的桥梁。团队成员表示,将以此次调研为契机,将桐城六尺巷的礼让美德以及非遗匠人的坚守创新带回校园,让千年文脉焕发新时代光彩。

(作者:王萌萌 贾送宽)